STRATEGIETRAINING

Was ist Strategie?

Grundlage, um überhaupt Druck auf die gegnerische Stellung ausüben zu können, ist eine möglichst optimale Wirkung der eigenen Figuren. Die Verbesserung der Figurenaufstellung ist allerdings nur schrittweise erreichbar und erfordert planvolles Spiel. Jenen schachlichen Teilbereich, der sich mit Themen wie Spielanlage, Partieaufbau und Planfassung beschäftigt, nennt man Strategie. Typische Elemente, die diese längerfristigen Überlegungen betreffen, sind Einfluss im Zentrum, Bauernstrukturen und das Zusammenspiel von Raum, Zeit und Material.

Im Gegensatz dazu, beschäftigt sich Taktik mit unmittelbaren, kurzfristigen Bedrohungen wie Materialgewinn und Matt.

Warum Strategie wichtig ist

Auch wenn strategische Ungenauigkeiten in der Regel nicht das sofortige Spielende bedeuten, sind sie nicht selten die eigentliche Ursache für einen späteren Partieverlust.

Mit planlosem Spiel wird es Ihnen kaum gelingen, Ihr Gegenüber vor Probleme zu stellen, im Gegenteil, Sie kommen selbst leicht in Bedrängnis. So sind Sie auf taktische Zufallstreffer angewiesen. Geschickte strategische Spielführung hingegen verhindert, dass Sie an den Brettrand gedrängt werden, keine guten Felder für Ihre Figuren haben oder ständig schwache Bauern decken müssen.

Strategische Motivtheorie: Was sind Motive?

Ein Motiv ist eine bestimmte Idee, die in verschiedenen, auch völlig unterschiedlichen Stellungen vorkommen kann, aber ganz charakteristische Stellungsmerkmale braucht, um verwirklicht werden zu können.

Weil ich gerne Spieler und Spielerinnen aller Spielstärken ansprechen möchte, ist der Schwierigkeitsgrad meiner Beispiele stark gestreut. Sie finden an anderer Stelle meiner Website einfachere, aber auch schwierigere Beispiele.

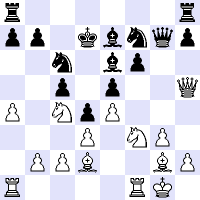

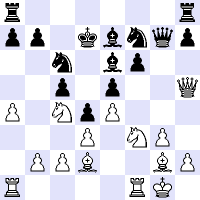

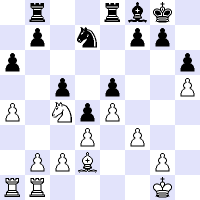

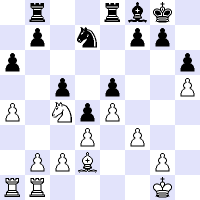

Ein typisches strategisches Motiv sind Bauernschwächen

Ein unbeweglicher Doppelbauer kann ein ernster strategischer Nachteil sein. Ebenso, wenn der König durch seine Bauern nicht mehr ausreichend geschützt wird. Dann kann er selbst mit wenigen Figuren am Brett rasch zur Zielscheibe werden. Besonders ungünstig ist das Zusammentreffen beider Faktoren.

Mit 1.Lxf6 gxf6 2.Dg4+ und dem weiteren Plan Te3 erreicht Weiß auf lange Sicht entscheidenden Vorteil.

Bei strategischen Fragestellungen ist, anders als bei taktischen Aufgaben, ein sicherer Gewinn oft gar nicht oder nur durch extrem aufwendige Analysen nachweisbar. Wie auch in unserem Beispiel endet die Beurteilung deshalb in vielen Fällen mit der Einschätzung, wie groß das Übergewicht ist, also beispielsweise minimaler, etwas, großer oder entscheidender Vorteil.

Strategische Motivtheorie lernen

Strategische Motive können Sie ebenso erlernen wie taktische. Versuchen Sie, vor allem jene strategischen Motive zu studieren, die in Ihren Partien eine große praktische Relevanz haben.

Auf sich alleine gestellt, ist Strategietraining etwas komplizierter als Taktiktraining, weil auch nach dem Studium der richtigen Lösung nicht selten Fragen offen bleiben.

Strategische Motivtheorie: gute und schlechte Leichtfiguren

Ein wichtiges strategisches Ziel ist es, schlecht stehende Leichtfiguren abzutauschen, und umgekehrt, gut stehende oder für die Verwirklichung eines Plans wichtige Leichtfiguren zu behalten.

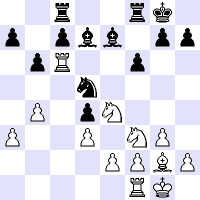

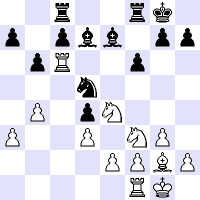

-

Weiß am Zug

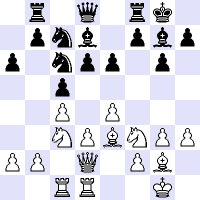

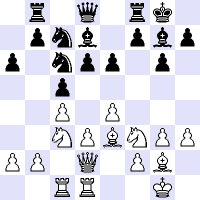

Beispiel 2

Beispiel 2Schwarz droht, mit Dg6 die Initiative zu übernehmen, weil die weiße Dame keine guten Rückzugsfelder hat und der Abtausch die schwarze Bauernstruktur deutlich verbessern würde.

Wie soll Weiß fortsetzen?

- Lösung

Mit 1.Lh3.

Nach 1. ... Lxh3 2.Dxh3+ Kc7 3.Sh4 ist es dem Anziehenden gelungen, die Kontrolle über die weißen Felder und besonders über den schwachen Punkt f5 zu übernehmen.

Der Abtausch des schlecht stehenden Lg2 gegen den gut stehenden Le6 ist ein typisches strategisches Manöver, um dem Springer das Blockadefeld f5 zu sichern. Gleichzeitig wird dadurch Dg6 verhindert und damit eventuelles Gegenspiel am Königsflügel erschwert.

Strategische Motivtheorie: Aktive und passive Figuren

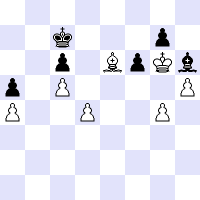

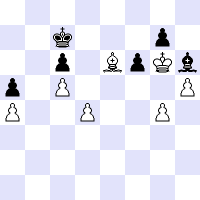

Die Verwertung eines materiellen Vorteils im Endspiel ist bei ungleichfarbigen Läufern schwieriger. Ist ein Mehrbauer auf der Farbe des eigenen Läufers blockiert, lässt sich die Blockade oft nicht brechen.

- Weiß am Zug

Beispiel 3

Beispiel 3Der Mehrbauer scheint nicht besonders ins Gewicht zu fallen. Auffällig ist allerdings, dass der weiße König viel aktiver steht als sein Gegenüber.

Welches strategische Motiv macht dieses Endspiel für Schwarz aussichtslos?

- Lösung

Der Bauernvorstoß 1.g5.

Im Fall von 1. ... Lxg5 gewinnt Weiß nach 2.Kxg7 leicht, sodass nur 1. ... fxg5 bleibt. Nach 2.Lg4 kann der schwarze Läufer nicht mehr ziehen. 2. ... Kd8 3.Kf7 Kc7 4.Ke7 Kb7 5.Kd7 g6 6.d5. Der c-Bauer geht zur Dame.

Das Erkennen der Unbeweglichkeit gegnerischer Figuren ist ebenfalls ein typisches Beispiel für strategische Motivtheorie. Durch bestimmte strategische Motive kann die Wirkung des eigenen Läufers erhöht, die des gegnerischen eingeschränkt werden.

Gezieltes Strategietraining ermöglicht Ihnen das frühzeitige Wahrnehmen eigener strategische Vorteile, aber auch allenfalls drohender Nachteile. In unserem Fall hätte Schwarz die Abwicklung in dieses Endspiel - wenn möglich - vermeiden sollen.

Stellungsbeurteilung

Hand in Hand mit der Entwicklung strategischer Pläne geht die richtige Einschätzung der Lage auf dem Brett.

Je mehr motivtheoretische Vorbilder Sie kennen, desto leichter finden Sie sich zurecht. Dabei ist die Beurteilung einer Stellung umso einfacher, je einheitlicher die zu beurteilenden Faktoren sind.

Leicht zu beurteilen

Nehmen wir als Beispiel diese ziemlich symmetrische Position, die sich nur durch die Stellung der beiden Läufer unterscheidet.

Der Lc7 wird durch die eigenen Bauern behindert, man spricht vom "schlechten Läufer". Der Lf2 hingegen schaut zwischen den eigenen Bauern durch, es handelt sich um den "guten Läufer". Weil die Stellung sonst völlig symmetrisch ist, spielen andere Faktoren überhaupt keine Rolle. Deshalb ist klar, Weiß steht besser. Die richtige Einschätzung fällt relativ leicht.

Schwierig zu beurteilen

Spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle, die gegeneinander abgewogen werden müssen, wird es komplizierter.

Schwarz hat Raumvorteil und Entwicklungsvorsprung. Dem steht die schwierige Abwägung gegenüber, wie gut die weißen Angriffschancen sind. Aus schwarzer Sicht stellt sich die Frage, ob der König durch die frühe Rochade eher in Sicherheit gebracht oder erst dadurch zu einem klaren Angriffsziel wurde.

Vergleich und Abwägung verschiedener strategischer Vor- und Nachteile

Für die richtige Stellungseinschätzung ist es wichtig herauszufinden, worauf es ankommt.

Schwarz hat Materialvorteil, die sicherere Königsstellung, die viel besser zentralisierte Dame und ist auch noch am Zug. Trotzdem gewinnt Weiß, weil der partieentscheidende Faktor der kurz vor der Umwandlung stehende Freibauer auf b7 ist.

Vergleich und richtige Gewichtung verschiedener strategischer Faktoren sind ein wichtiger Teil des Strategietrainings.

Die Bauern zwischen "materieller Grundeinheit" und "Seele des Spiels"

Damit Sie bei Vorgängen wie Abtauschen und Opfern kein schlechtes Geschäft machen, müssen Sie den Wert der Figuren genau kennen. Dieser richtet sich nach ihren Bewegungsmöglichkeiten. Angegeben wird dieser Wert in Bauerneinheiten. Der Bauer zählt 1 und ist damit die am wenigsten wertvolle Figur am Brett.

Der zweite Teil der Überschrift bezieht sich auf das berühmte Zitat "Ils sont l’âme des échecs", gemeint sind "Les pions", auf deutsch "Die Bauern sind die Seele des Schachspiels" und stammt aus dem Vorwort des Buches "L’Analyze des échecs" (1749) von André Danican Philidor (1726-1795). Philidor war nicht nur der stärkste Spieler des 18. Jahrhunderts, er war auch seiner Zeit weit voraus, weil er die Bedeutung der Bauern für die Beantwortung strategischer Fragen richtig einschätzte.

Bauernstrukturen

Strategische Pläne sind in der Regel eng verbunden mit der vorhandenen Bauernstruktur. Da Bauern nur vor-, nicht aber zurückziehen können, sind Veränderungen in der Bauernstruktur meist langfristiger Natur.

Positionelles Bild

Es gibt typische motivtheoretische Ideen, die, wenn man sie kennt, auf einen Blick so deutlich sichtbar sind, dass sie gerne auch als positionelle Bilder bezeichnet werden.

- Weiß am Zug

Beispiel 7

Beispiel 7Weiß hat die deutlich aktiveren Leichtfiguren, Schwarz etwas mehr Raum im Zentrum.

Beide Seiten wären in der Lage, die Stellung am Damenflügel rasch zu öffnen.

Was soll Weiß spielen?

- Lösung

Den Bauernzug 1.a5.

Das Vorgehen des Bauern verhindert, dass die aktivste weiße Leichtfigur, der Sc4, mit b5 vertrieben werden kann. Zugleich deckt der Springer zuverlässig jenen Bauern, der ihn schützt. Im Fall von 1. ... b5 könnte Weiß mit 2.axb6 en-passant schlagen.

Strategietraining hilft Ihnen, typische positionelle Bilder zu erkennen und zu verstehen. Dadurch verbessert sich auch Ihr Gefühl für das harmonische Zusammenwirken von Figuren.

Bauernschwächen

Besondere Bedeutung kommt Bauernschwächen zu. Dazu gehören etwa der Doppelbauer, der rückständige Bauer oder der isolierte Bauer. Das Spannende ist, dass diese Bauernschwächen nicht zwingend ein Nachteil sein müssen, wenn es gelingt ihre Vorzüge herauszuarbeiten. Ein Doppelbauer beispielsweise kann auch wichtige Einbruchsfelder decken.

Als ebenso exemplarisches Beispiel für schwache Bauern wird oft der isolierte Bauer angeführt, weil er durch keinen Nachbarbauern mehr gedeckt werden kann. So ein Einzelbauer kann allerdings für einige Dynamik am Brett sorgen, etwa durch die ständige Drohung seines Vorrückens. Manchmal deckt er auch wertvolle Stützpunkte für eigenen Figuren und kann so etwa beim Königsangriff eine wichtige Rolle spielen.

Strukturveränderungen

Durch die Bewegung sowohl eigener als auch gegnerischer Bauern können sich Strukturen rasch und ganz grundlegend verändern. Dabei gilt es darauf zu achten, welche Vor- bzw. Nachteile diese Veränderungen mit sich bringen.

Strategische Motivtheorie: Spiel im Zentrum und am Flügel

In jeder Partie stellt sich die Frage, auf welcher Seite man spielen soll. Am Damenflügel, am Königsflügel oder im Zentrum.

- Weiß am Zug

Beispiel 8

Beispiel 8Die Eröffnung ist abgeschlossen. Beide Seiten sind gut entwickelt, Weiß hat etwas mehr Raum. Mit seinem letzten Zug Ta8-b8 möchte sich Schwarz am Damenflügel die Initiative sichern und den Vorstoß b5 durchsetzen.

Wie soll Weiß auf diese Drohung reagieren?

- Lösung

Mit 1.d4 cxd4 2.Sxd4. Häufig ist die richtige Antwort auf einen Flügelangriff die Öffnung des Zentrums.

Durch die Öffnung der d-Linie ist der Bauer d6 schwach geworden und kann gar nicht so leicht verteidigt werden. Weiß behauptet klaren Vorteil.

Hätte Schwarz statt Ta8-b8 den Springer nach d4 gezogen und so die Strukturveränderung mit 1.d4 verhindert, wäre er keinesfalls schlechter gestanden.

Das Wissen um Motive ermöglicht nicht nur in taktischen, sondern auch in strategischen Situationen die richtige Reaktion auf gegnerische Pläne. Wenn Sie Strategie trainieren, ist das Erlernen dieser Motive ein wichtiges Ziel.

Besondere strategische Kniffe

Strategische Motivtheorie ist ein weites Feld mit vielen verschiedenen Themen.

Das positionelle Qualitätsopfer

Das folgende Diagramm ist ein Musterbeispiel für strategische Motivtheorie. Das Studium solcher Stellungen erleichtert die Stellungsbeurteilung und Planfindung in der Praxis enorm.

- Weiß am Zug

Beispiel 9

Beispiel 9Weiß übt starken Druck auf die schwachen Bauern d4 und c7 aus. Im eigenen Lager gibt es die Felderschwäche auf c3, die Schwarz später einmal für seinen Springer nutzen könnte.

Wie soll Weiß den Angriff auf seinen Turm beantworten?

- Lösung

Mit dem positionellen Qualitätsopfer 1.Sxd4.

Nach 1. ... Lxc6 2.Sxc6 Tce8 3.Tc1 hat Weiß angesichts des starken Springers auf c6, des hängenden Bauern auf a7 und der taktischen Drohung Sd2 gute Gewinnchancen. 1.Tc2 c5 hingegen ergibt keinen Vorteil.

Erste Voraussetzung, überhaupt so fortzusetzen, ist die Kenntnis dieses strategischen Motivs, sodass der Turm nicht automatisch weggezogen wird, wenn ihn eine Leichtfigur angreift.

Dabei stellt sich die Frage nach der Kompensation für die Qualität. Die grobe Regel: "Ein Bauer für die Qualität ist ein bisschen zu wenig, zwei Bauern sind ein bisschen zu viel." trifft es hier ganz gut. Mit Springer und nur einem Bauern gegen den Turm braucht Weiß zusätzliche Kompensation. Das ist auch vollkommen zutreffend in diesem Fall. Der starke Sc6, die taktische Drohung Sd2 und der hängende Bauer auf a7 verbürgen mehr als ausreichendes Gegenspiel.

Ältere Schachliteratur

Die Bewertung strategischer Fragen hat sich im Laufe der Jahre zum Teil deutlich verändert. Mit Hilfe modernster Computertechnik konnte gezeigt werden, dass Initiative statische Schwächen deutlich besser ausgleicht als man vermutet hat. Ältere Schachliteratur ist hier klarerweise nicht immer auf der Höhe der Zeit.