SCHACHTRAINING MIT PC

PC, Notebook, Tablet, Smartphone, Internet, ...

Die immer rascher fortschreitende Digitalisierung des Alltags macht auch vor dem Schachtraining nicht Halt, wodurch sich Ihnen völlig neue Trainingsmöglichkeiten erschließen. Mit Hilfe moderner Technik kann Ihr Training einfacher, abwechslungsreicher und ausgefeilter werden. Deshalb bietet diese Entwicklung insgesamt riesige Vorteile, birgt aber auch einige Gefahren in sich, die leider manchmal unterschätzt werden.

Starten wir mit einem Rückblick.

Die historische Entwicklung von Schachprogrammen

Wir schreiben das Jahr 1769. James Cook macht seine erste Südseereise und erreicht Tahiti und Neuseeland. Wolfgang Amadeus Mozart fährt mit seinem Vater nach Italien. Placidus Fixlmillner berechnet den Abstand zwischen Erde und Sonne, wie ich finde, recht ordentlich, denn er liegt um nur drei Prozent daneben.

Und James Watt erfindet die Dampfmaschine nicht, aber er verbessert sie und bekommt ein Patent dafür. Weil er sich auch im Marketing ganz gut auskennt, hält sich bis heute der weitverbreitete Irrtum, dass er der Erfinder sei. Dabei baute der Engländer Thomas Newcomen schon 1712 die erste halbwegs brauchbare Dampfmaschine, aber weil der Wirkungsgrad dieser Anlage extrem gering war, kam sie nur im Bergbau zum Einsatz.

Wenn Sie sich nun über meine immer detailverliebter werdenden Ausführungen wundern, liegen Sie richtig. Der Grund dafür ist, dass ich Ihnen den vielleicht wichtigsten Tipp für das Schachtraining mit PC&Co gleich als allererstes besonders anschaulich vor Augen führen wollte.

Es gibt in der digitalen Welt, praktisch gesehen, unendlich viel Trainingsmaterial und eine unüberschaubare Menge verschiedener Trainingsmöglichkeiten. Deshalb: Handeln Sie zielorientiert, bleiben Sie beim Wesentlichen, verlieren Sie sich nicht zu sehr in Details und kommen Sie nicht vom Hundertsten ins Tausendste.

Mit gutem Beispiel vorangehend, verzichte ich deshalb darauf, näher darauf einzugehen, warum der Wirkungsgrad der Maschine so lausig war, und mache mit Schach weiter.

1769 war nämlich auch das Jahr, in dem der österreichisch-ungarische Hofbeamte Wolfgang von Kempelen den "Schachtürken" baute, ein Gerät, das scheinbar selbstständig Schach spielen konnte. Diese Erfindung erregte damals großes Aufsehen, auch weil die Maschine gegen eine Reihe bekannter historischer Persönlichkeiten gewann. Der Schein allerdings trog, denn im Inneren der Anlage war ein menschlicher Spieler versteckt, der sie bediente. Kopien dieses originellen Einfalls sind bei Veranstaltungen noch mehr als 150 Jahre später zu finden.

1914 baute der Spanier Leonardo Torres Quevedo eine Maschine, die er "El Ajedrecista" nannte. Sie konnte mit Turm und König gegen König matt setzen. Nicht wirklich beeindruckend aus heutiger Sicht, aber für die damalige Zeit eine ganz außergewöhnliche Leistung.

Die Entwicklung von wirklichen Schachcomputern begann erst Mitte des vorigen Jahrhunderts, als die Elektronik die Mechanik langsam abzulösen begann.

1974 gewann das Programm Kaissa die erste Computerschachweltmeisterschaft. Dabei handelte es sich um einen Spezialrechner mit besonderer Hardware.

Mit der Markteinführung erschwinglicher Heimcomputer kam es zu immensen Leistungssteigerungen. 1980 wurde Fidelity Champion X der erste Mikrocomputer-Schachweltmeister. Mitte der 80-er bis Anfang der 90-er Jahre dominierte dann die legendäre "Mephisto"-Serie des englischen Programmierers Richard Lang und der Münchner Firma Hegener+Glaser.

Aus Gründen der Leistungsfähigkeit wurden Anfang der 90er Jahre Schachprogramme auf PCs implementiert und mit dem Auftauchen des Intel 486er-PC begann der Markt für hochpreisige Schachcomputer rasch zusammenzubrechen. Nicht zuletzt durch die unglaubliche Verbesserung der Hardware wurden die Maschinen immer spielstärker. 1995 gelang es Fritz 3, den WM-Titel zum ersten Mal in einer auf einem handelsüblichen PC laufenden Software zu erobern.

Ein weiterer Meilenstein gelang 1996. Deep Blue war der erste Computer, der den damals amtierenden Weltmeister Gary Kasparow in einer Partie mit Turnier-Bedenkzeit besiegte, ein Jahr später gewann das IBM-Aushängeschild dann den ganzen Wettkampf. Dazu bedurfte es allerdings überwältigender Hardware und des Know-hows eines gut zusammengespielten Teams. Das System war enorm rechenstark, es berechnete rund 200 Millionen Stellungen pro Sekunde.

Für den Menschen wurde es nun immer schwieriger. Für all jene, die immer noch skeptisch waren, ob Computer besser spielen als wir, war der Wettkampf des englischen Großmeisters Michael Adams gegen "Hydra" in London 2005 ein schwerer Schlag.

Adams, zu dem Zeitpunkt immerhin die Nummer 7 der Welt, war völlig chancenlos und verlor gegen das gleichnamige Ungeheuer aus der griechischen Mythologie 5½ zu ½. Damit ging auch das Interesse an Wettkämpfen zwischen Mensch und Maschine weitestgehend verloren.

Wir lassen die Programme aber gerne gegeneinander spielen und veranstalten verschiedene offizielle Turniere. Das bedeutendste ist die Top Chess Engine Championship (TCEC). Am bisher insgesamt erfolgreichsten war dort Stockfish, ein Open-Source-Programm, das Sie sich auf der Website von Stockfish kostenlos downloaden können.

Auskunft über die Spielstärke der verschiedenen Programme gibt die Computer Chess Rating List und über uns Menschen die Weltrangliste im Schach.

2017 besiegte das selbstlernende Computerprogramm AlphaZero, ausgestattet mit einem künstlichen neuronalen Netzwerk, Stockfish8 mit 64:36 (+28 =72 −0). Die Begeisterung weltweit war riesig. In einigen der wenigen damals veröffentlichten Partien zeigte sich, dass die Bedeutung dynamischer Faktoren im Vergleich zu materiellen und positionellen Faktoren wohl höher zu sein scheint, als bisher angenommen wurde.

2019 gewann mit Leela Chess Zero, oft auch Lc0 oder einfach Leela, zum ersten Mal eine auf Neuronalen Open-Source Netzwerken basierende Schach-Engine das TCEC-Finale. Die jeweils neuesten Versionen von Stockfish, Leela und vielen andere Engines liefern sich laufend immer wieder spannende und für den Menschen teilweise nicht mehr durchschaubare Duelle. In der 23.TCEC-Saison im Jahr 2022 hatte Stockfish die Nase vorne.

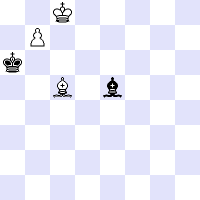

Ohne bekannte Motive

Anders als eine Engine, tut der Mensch sich sehr schwer, wenn er es mit Stellungen zu tun bekommt, denen er keine bekannten Motive zuordnen kann.

Stellt man Figuren mehr oder weniger zufällig auf das Brett, können sich sogar scheinbar einfache Aufgaben wie das Mattsetzen in einem einzigen Zug als ziemlich schwierig erweisen.

-

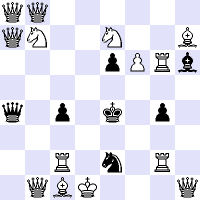

Weiß am Zug

Beispiel 1

Beispiel 1Die Stellung ist zwar legal, das heißt nach den Regeln theoretisch erreichbar, stammt aber offensichtlich nicht aus einer gespielten Partie und ist sehr unübersichtlich.

Wie kann Weiß in einem Zug matt setzen?

- Lösung

Mit 1.Tg3+.

1.Tg3+ ist der einzige Mattzug.

Andere Abzugschachs ermöglichen dem König die Flucht und das symmetrische 1.Tc3# scheitert an der Fesselung des Turmes.

Riesige Datenbanken entstehen

Unabhängig vom Gedanken, dass Schachcomputer vielleicht einmal besser spielen werden als der Mensch, begann man gegen Ende der 1980er-Jahre damit, Schachpartien systematisch zu sammeln. Mit den sich daraus entwickelten Schachdatenbanken entstand eine zweite Schiene, die ebenfalls riesigen Einfluss auf das moderne Schach genommen hat. In Sekundenschnelle findet man heute Informationen über Eröffnungen, Endspiele, taktische Manöver, aber auch über Spieler und Spielerinnen weltweit.

Die Partien von vielen Turnieren, Mannschaftswettkämpfen, aber auch von Fernschachmeisterschaften und Computerevents werden dort laufend aufgezeichnet und mehrmals pro Monat publiziert. Die vom deutschen Unternehmen ChessBase herausgegebene Mega Database 2023 enthält mittlerweile fast zehn Millionen Partien.

Was Ihnen die moderne Technik für das praktische Training bringt

Enorm viel in allen analytischen Fragen, insbesondere bei der Fehlersuche. Zudem ist es möglich, online zu trainieren. Das bedeutet Training von überall, bequem und zu jeder Zeit.

Das gilt für alle Partiephasen. Allerdings unterscheiden sich die Möglichkeiten für die Zuhilfenahme technischer Unterstützung durch Engines, Datenbanken, Lernprogramme oder Statistiken in den jeweils einzelnen Partieabschnitten doch recht deutlich. Hier ein kleiner Überblick.

In der Eröffnung

Haben Sie vor, bestimmte Eröffnungen, die Sie spielen, genauer zu betrachten, ist es hilfreich, einen Einblick in statistische Einzelheiten zu bekommen.

Beispielsweise welche Varianten seltener oder häufiger gespielt werden oder Erfolg versprechender sind als andere. Ebenso interessant können der historische Verlauf, der aktuelle Modeindex und die Risikoeinschätzung sein. Diese Fragen sind besonders wichtig, wenn Sie ein Repertoire erstellen oder ein vorhandenes vertiefen oder erweitern wollen.

Darüber hinaus gibt es spezielle Programme, die Ihnen das Zusammenstellen, Erlernen und Üben Ihrer Eröffnungsvarianten erleichtern.

Eine wichtige Rolle spielen Schachdatenbanken auch bei der gezielten Eröffnungsvorbereitung auf Ihren Gegner oder Ihre Gegnerin bei laufenden Meisterschaften oder Turnieren, wenn nach der Auslosung klar ist, gegen wen Sie spielen.

Je genauer Sie wissen, was auf Sie zukommt, desto besser können Sie Konzepte dagegen entwickeln.

Im Mittelspiel

Im Mittelspiel bietet Ihnen die moderne Technik ebenfalls große Vorteile, besonders im analytischen Bereich beim Aufspüren taktischer Fehler und Ungenauigkeiten. Praktisch ist hier die Nutzung von Engines auch, um zu vergleichen, was Sie am Brett gesehen und gerechnet haben, und dem, was die objektive Analyse nach der Partie tatsächlich ergab. Diese Vergleiche helfen dabei, ähnliche Fehler zukünftig zu vermeiden.

Weitere Trainingsmöglichkeiten ergeben sich durch die Benutzung von thematischen Datenbanken, etwa beim Taktiktraining, mit Beispielen zum Motivstudium, zur Verbesserung Ihrer Rechenfertigkeit und zur Weiterentwicklung Ihres Vorstellungsvermögens. Was dabei besonders ins Gewicht fällt, ist der riesige Zeitgewinn durch das Lösen der Beispiele am Bildschirm, statt Figuren mühsam auf- oder wieder zurückstellen zu müssen.

Im Vergleich zum Training mit Büchern werden allfällige sich ergebende taktische Fragen durch eine in der Regel deutliche Änderung der Bewertung mit Hilfe der Engine sofort gut sichtbar und zuverlässig beantwortet.

Bei der Beantwortung strategischer Fragen hingegen, wo ausführlichere Erklärungen für das Verständnis eine größere Rolle spielen, tun sich zumindest die handelsüblichen Computerprogramme noch ziemlich schwer.

Weil ich gerne Spieler und Spielerinnen aller Spielstärken ansprechen möchte, ist der Schwierigkeitsgrad meiner Beispiele stark gestreut. Sie finden an anderer Stelle meiner Website einfachere, aber auch schwierigere Beispiele.

Decision-Aufgabe

Durch regelmäßiges Training mit moderner Technik fällt es Ihnen viel leichter, die Gefährlichkeit von Angriffen richtig einzuschätzen.

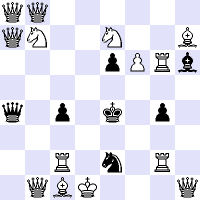

- Weiß am Zug

Beispiel 2

Beispiel 2Mit seinem letzten Springerzug von e7 nach d5 bedroht Schwarz die gegnerische Dame auf e3.

Weiß kann in dieser Position seinen Angriff eher ruhiger fortsetzen oder sofort die Entscheidung suchen.

Ist 1.Dd2 oder 1.Sg5 oder 1.Txh7 die richtige Fortsetzung?

- Lösung

1.Sg5 ist richtig.

Nach 1. ... h6 2.Df3 hat Weiß weiterhin gute Angriffsmöglichkeiten, es gibt aber keinen forcierten Gewinn. 1.Dd2 bringt wegen 1. ... Sxf6 nichts ein. Und das verführerische 1.Txh7 scheitert an 1. ... Dc2+. 2.Kxc2 Sxe3+ 3.fxe3 Kxh7. Die Mehrqualität sichert Schwarz den Gewinn.

Angriffschancen richtig einschätzen

Den Angriff sofort zu forcieren, hätte grundsätzlich aber ebenso richtig sein können, wie ihn weiter vorzubereiten. Hier kommt es auf die taktischen Details an. Das Beispiel ist sehr knifflig, auch weil die Stellung relativ im Gleichgewicht ist.

In der Literatur finden Sie fast ausschließlich Beispiele, in denen die am Zug befindliche Seite gewinnt. In einer praktischen Partie kann es aber durchaus anders sein. Auch wenn es keinen forcierten Gewinn gibt, gilt es, die beidseitig besten taktischen Möglichkeiten aufzuspüren.

Im Endspiel

Hilfreiche Unterstützung durch technischen Fortschritt schadet auch im Endspiel nicht. Als Beispiele zu nennen wären etwa das Training von Wissenssituationen, das Erlernen von Verfahren oder der Erwerb besseren Verständnisses.

Ebenso hilfreich sind Engines und Schachdatenbanken bei der Verbesserung Ihrer Endspieltechnik ganz allgemein und beim praktischen Training mit Ausspielstellungen.

Eine Besonderheit im Schach: Perfekt spielen durch "Tablebases"

Endspieldatenbanken, sogenannte "Tablebases", sind Datenbanken, die alle überhaupt theoretisch möglichen legalen Stellungen beinhalten. Aufgrund der dabei anfallenden riesigen Datenmenge ist die Anzahl der Steine derzeit auf sieben limitiert und wird sich auch nicht so rasch erhöhen, denn die mit der Zunahme des am Brett vorhandenen Materials exponentiell ansteigenden Zugmöglichkeiten erweisen sich als gegenwärtig unüberwindliches Hindernis.

Vereinfacht gesagt, muss das Programm in einer Stellung nicht rechnen, sondern kann einfach nachschauen, wie lange es bis zum Matt noch dauert, oder ob man überhaupt gewinnen kann. Anders als das Rechnen, verbraucht das Nachschauen in einer Datenbank fast keine Zeit und Sie sehen deshalb sofort das Ergebnis einer Stellung bei beidseitig bestem Spiel.

Tablebases helfen, den richtigen Gewinnweg zu verstehen

Weil Engines diese Endspiele perfekt spielen, würden Sie in diesem Fall sofort sehen, ob ein Zug, den Sie spielen möchten, den Ausgang der Partie verändert oder den Gewinn verzögert.

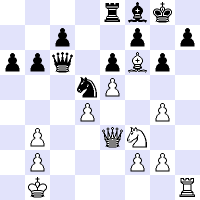

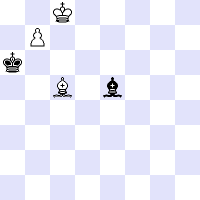

- Weiß am Zug

Beispiel 3

Beispiel 3Weiß hat im Läuferendspiel einen Mehrbauern, der kurz vor der Umwandlung steht.

Auf den ersten Blick scheint der schwarze Läufer, das Einzugsfeld des Bauern zuverlässig zu kontrollieren.

Auf lange Sicht kann Schwarz die Umwandlung des Bauern in eine Dame allerdings nicht verhindern.

Mit welchem Läufermanöver kann Weiß gewinnen?

- Lösung

Um zu gewinnen, muss Weiß den gegnerischen Läufer von der Diagonale b8-h2 vertreiben.

Dazu muss er seinen eigenen Läufer nach b8 oder c7 bringen. Um das zu verhindern, pendelt der schwarze König zwischen den Feldern a6 und c6.

1.Le7 Kb5 2.Ld8 Kc6.Nun verhindert der Tempogewinn 3.Lf6, dass der König wieder rechtzeitig nach a6 zurückkehrt. 3. ... Lh2 4.Ld4 Kb5 5.La7 Ka6 6.Lb8 Lg1 7.Lg3 La7 8.Lf2 1-0.

Matt in 549 Zügen

Die Möglichkeit, mit ganz wenigen Figuren perfekt zu spielen, brachte erstaunliche Erkenntnisse ans Licht, die weit außerhalb der Vorstellungskraft des Menschen liegen.

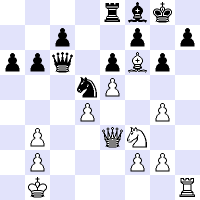

Der längste Sieben-Steiner

Weiß am Zug setzt auch bei bester gegnerischer Verteidigung unverhinderbar in 549 Zügen matt.

Die Lösung ist für den Menschen völlig unverständlich. Der weiße König wandert mehrfach um das ganze Brett, in der Schlussstellung setzt die weiße Dame auf g6 matt.

Abgesehen von solchen Ausnahmebeispielen waren die Tablebases ein Meilenstein für das richtige Verständnis von Endspielen. Vor allem knifflige Damen- und Turmendspiele mit einem und zwei Mehrbauern, die in der Praxis häufig vorkamen, konnten analytisch geklärt werden.

Spielen im Internet

Durch die Möglichkeit des Online-Spielens im Internet ergeben sich völlig neue Trainingsperspektiven. So können Sie zum Beispiel ohne Risiko neue Eröffnungen ausprobieren. Auch die Bedenkzeit lässt sich flexibel gestalten, was gezieltes Training begünstigt.

Es gibt kein Mitschreiben. Analysen sind dennoch einfach, die Partien lassen sich leicht speichern.

Ebenso sorgen Live-Übertragungen im Netz für Spannung und haben eine hohe Anziehungskraft. Die Schattenseite ist, dass Internet-Aktivitäten mittlerweile dermaßen beliebt geworden sind, dass sogar Mannschaftsmeisterschaften und Clubabende darunter leiden.

Es lauern aber durchaus auch einige Gefahren

Die allergrößte Gefahr des Sich-Verzettelns habe ich in der Einleitung beschrieben. Dazu gehört auch viel zu viel Zeit für Blitzen und Schnellschach im Internet zu verwenden. Das Spielen von hunderten Partien allein ist noch kein Training. Ohne die richtigen Rahmenbedingungen, passieren die gleichen Fehler einfach immer wieder.

Es lauern auch noch andere Fallen. Nehmen wir ein Beispiel aus der Eröffnungsvorbereitung. Wenn Sie etwa in einer Datenbank mit mehreren Millionen Partien etwas suchen, kann es leicht vorkommen, dass das, was Sie finden, auf den ersten Blick gut aussieht, einer genaueren Prüfung aber nicht standhalten würde. Hier braucht es doch einige Erfahrung.

Oft werden aus Analysen mit Engines nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Die bloße Bewertung eines Zuges kann, auch wenn sie objektiv richtig ist, trotzdem nur bedingt aussagekräftig sein.

Schwierig ist auch die richtige Auswahl des Trainingsmaterials und der optimale Umgang damit.

Alles in allem kann man aber sagen, dass Sie doch einen ziemlichen Nachteil haben, wenn Sie ohne PC, Notebook, Tablet, Smartphone und Internet trainieren, besonders wenn sie wettkampfmäßig spielen. Zum Abschluss noch ein Tipp, der Ihre Trainingsunterlagen betrifft.

Pflegen Sie Ihre Datenbanken

Damit Ihnen Ihre Datenbanken auch über einen längeren Zeitraum gute Dienste leisten, sollten Sie besonders auf Aktualität, Integrität und auf Dubletten achten. Benutzen Sie mehrere Datenbanken, ist es wichtig, die Übersicht zu behalten, wo Sie was gespeichert haben. Je besser Sie das laufend organisieren, desto weniger Zeit und Mühe kostet Sie langfristig die Verwaltung Ihrer Datenbanken.

Wenn Sie nämlich plötzlich mehrere gleichnamige Dateien in verschiedenen Ordnern finden, ist der Aufwand, das wieder in Ordnung zu bringen enorm.

Vergessen Sie nicht auf Sicherheitskopien. Durch die regelmäßigen Sicherungen Ihrer wichtigen Daten (nicht nur im Schach) verhindern Sie - je nach Blickwinkel - Unannehmlichkeiten oder Katastrophen.

Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, empfiehlt sich manchmal sogar eine zweite Sicherheitskopie.

Ein Wort zum Fernschach

Jene romantische Zeit, in der man abends bei einem Gläschen Wein gesessen ist und trotz langen Tüftelns mit unsicherer Hand die Fernschachkarte ausgefüllt und in den nächsten Briefkasten geworfen hat, ist Vergangenheit.

Natürlich erspart man sich auch das gelegentliche frühe Aufstehen und Warten auf den Postbeamten, der den Briefkasten entleert. Der mit einem kleinen Trinkgeld verbundenen Bitte, die Fernschachkarte doch unbedingt wieder herauszugeben, weil einem ein noch besserer Zug eingefallen ist, war zwar meistens ein Erfolg beschieden, wollte man aber in der Nachbarschaft nicht bekannt werden wie ein bunter Hund, war es besser, auf solche Aktionen zu verzichten.

Fernschach heutzutage besteht überwiegend aus der Fähigkeit, Computeranalysen richtig zu interpretieren und hat durch die moderne Technik die wohl allergrößte Veränderung des gesamten Schachbetriebs erlebt oder erlitten, je nach Sichtweise.